乳がんについて

戸塚共立第2病院

乳腺外科

沼田 亜希子(ぬまた あきこ)医師

資格

日本外科学会専門医/日本乳癌学会専門医

検診マンモグラフィ読影認定医/厚生労働省医師緩和ケア 研修終了

はじめに

10月はピンクリボン月間です。乳がんは、日本人女性の約9人に1人が経験すると言われています。ピンクリボンは乳がんの早期発見・早期治療の大切さを伝えるシンボルマークです。「自分の体を大切に」「がんと向き合う人を応援したい」という思いが、このリボンにはこめられています。

検診の受診はもちろんですが、治療が必要となったときにも知ってほしいことがあります。それが「医療者と一緒に治療を決める」SDM(Shared Decision Making:共有意思決定)という考え方です。今回の特集では乳がん治療とSDMについて皆さんにお話ししたいと思います。

SDM①:乳がんと治療について知ることから始めましょう

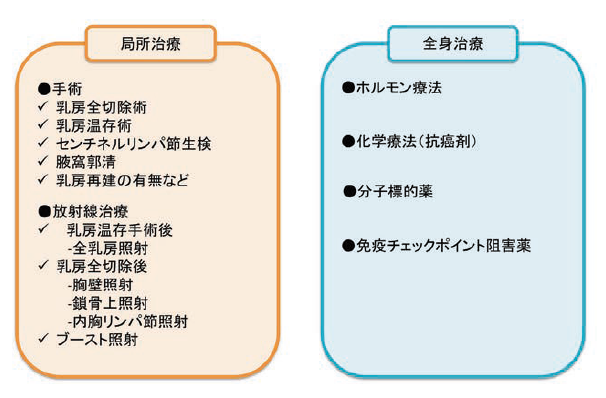

乳がんは乳腺にできる悪性腫瘍で、がんの性質や広がりによって治療法が異なります。近年では、乳がん治療の選択肢が増えてきました。外科的手術、化学療法、放射線治療、ホルモン療法などいくつかの方法があります。それぞれの治療に目的や特徴があり、患者さんの病状や背景によって向き・不向きがあります。(図1)

医師の役割はこうした治療の選択肢について分かり易く説明することです。

乳がんがどのような病気か、治療にはどのような方法があるのか、それぞれの治療のメリット・デメリットを伝えること、そして正しい情報を知ることは不安を和らげ自分で治療を選択する力にもなります。

SDM②:あなたの気持ちが大切です

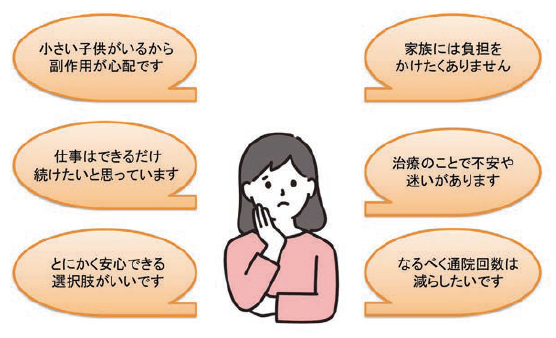

治療を選択する上で大事なのは、病気の情報だけではありません。「日常生活をなるべく変えたくない」「見た目が気になる」「副作用が不安」「子育てや仕事の予定も考慮したい」「とにかく安心・安全な選択肢を」など人によって大切にしていることは様々です。(図2)

SDM③:一緒に考える、一緒に決める

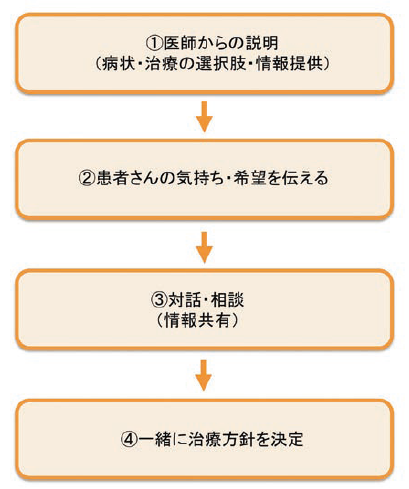

SDM(Shared Decision Making:共有意思決定)とは医療者と患者さんが、一緒に話し合い情報を共有しながら治療方針を決めていく考え方です。治療に正解はひとつではありません。だからこそ、患者さんの気持ちや生活、将来への希望を遠慮せずに伝えてください。「こんなこと言ってもいいのかな?」と思うことでも、医療者は耳を傾けたいと思っています。

医療者の知識と経験、そして患者さんの希望-その両方が揃って患者さんにとっての最善の治療が選択できます。

互いに意見を出し合い、情報を共有しながら、医師の知識と経験、患者さんの気持ちや生活を、一つのテーブルに並べて考える。そうすることで「納得できる」「後悔しない」選択につながります。(図3)

最後に

ピンクリボン月間をきっかけに、乳がんのこと、治療のことそして自分らしい選択についても、少しでも考えるきっかけになれば幸いです。どんな選択もあなた自身の気持ちと向き合うことから始まります。その一歩をどうか大切にしてください。

1.Glyn Elwyn et al. Shared Decision Making: A Model for Clinica l Practice. J Gen Intern Med. 2012;27(10):1361‒1367.

2.厚生労働省「医療における意思決定支援ガイドライン」2021年版 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000210279_00004.html

3.日本乳癌学会「乳癌診療ガイドライン2023年版」 https://jbcs.xsrv.jp/guidline/